|

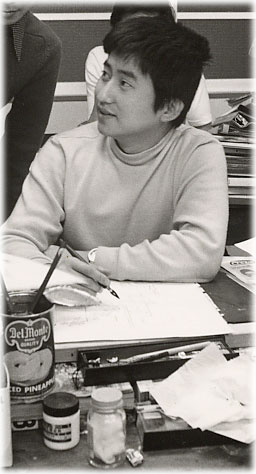

デビュー当時、仕事場の6畳間のアパートで。

|

なぜ僕は、ギャグマンガを描くことになって、ブラックなギャグやお色気ギャグを描いたのだろうか。その当時は深く考えたこともなく、ただ自分が面白いと思うギャグを描いていただけだった。インプットとしては、幼いころから親しんだ落語があっただろう。『黄金餅(こがねもち)』や『らくだ』など、落語の中にはブラックなギャグの噺がたくさんある。色恋沙汰に至っては、『明烏(あけがらす)』などの郭(くるわ)噺、バレ噺はそれこそ山のようだ。同じく、それまで無数に観てきた、海外の映画の影響も大きいだろう。どういう映画を観ていて、いかにけしからぬ子供だったかは、前に書いたので省略。

その上で、やはり「これまでにないギャグマンガを描こう」という考えが、自分の中にあったのが、やはり最も大きい理由だろう。これまで描かれてないものを目指していけば、タブーとされているテーマにブチ当たるのは、むしろ当然とも言えた。

自分が描いていこうと思っているものは、少年マンガではタブーとされている世界だった。そうわかったところで、僕がどう思ったかというと、「そうかあ、タブーかあ。タブーなら……やんなきゃあなあ!」だった。と言っても、タブーと戦おうとか、表現を抑圧する風潮を打破しようとか、大それた使命感に燃えたわけではない。単純に「しめしめ、こりゃあ狙い目だ!」と舌なめずりしたのだ。

タブーになっているということは、これまで誰も描いてない世界だということだ。それを描けば、自分だけの個性になるし、新しいタイプのマンガ家として認知させることができる。手塚治虫先生や石森章太郎先生などの先人が、さんざん描き尽くしたテーマを描いても、その真似、亜流にしかなれない。マンガにおいて、誰も描いてない分野でのパイオニアになりたい、そう思ったから、僕はあえてタブーとされているテーマを、わざわざ選んで描いていこうと思った。赤塚先生がダメだというのは、自分が描きたくても描けないものをアッサリ描かれたからだな──そう思った僕は、よしやってやろうと、叱られて自分の進むべき道を再確認したのだ。だから、赤塚先生には、逆に感謝しないといけない。

デビューからおよそ8ヵ月後、集英社で『少年ジャンプ』という漫画雑誌が創刊された。5ヵ月後には順調に部数を伸ばして週刊誌となり、その後の発展はご存じの通りだ。その創刊にあたって、僕のところにも原稿の依頼が来ていた。そこで僕は、創刊号で『ハレンチ学園』という読み切り短編を描いた。その後これを含め、隔週時代の『ジャンプ』に3本の読み切りを描いたが、最も読者の反応がよかったのがこの『ハレンチ学園』で、5ヵ月後、あらためて連載作品としてスタートすることになった。

この『ハレンチ学園』は、僕と編集部の見込み通り、読者である子供たちに大いに受けて大ヒットする。だが、同時に日本中に“永井豪バッシング”が巻き起こった。「あんなマンガを許すな!」「連載をやめさせろ!」。僕はたちまち、日本中の大人を敵に回した、国民的な悪者になったのだ。

<第19回/おわり>

(c)永井豪/ダイナミックプロダクション2002

(c)Go Nagai/Dynamic Production Co., Ltd. 2002

|